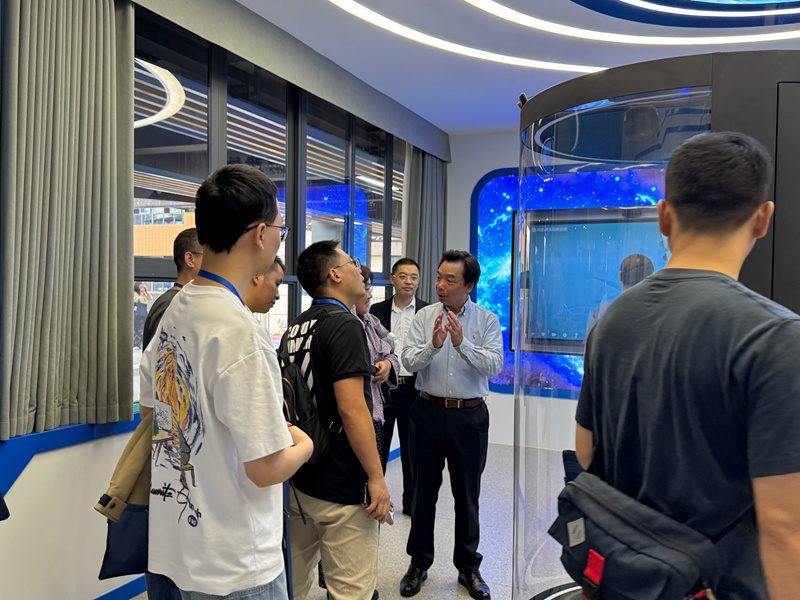

近日,百余名来自“2025年川渝地区青少年科技教育组织工作者及骨干科技教师培训班”的川渝两地科技教育工作者齐聚永川实验小学科技馆,现场体验了由我校王昌正博士团队研发的“融慧”人工智能讲解机器人的首次公开展示。

据了解,“融慧”大模型是王昌正博士团队依托工信部工业大数据科教融汇创新中心的技术积累,融合通义、DeepSeek等基础模型,于暑期期间专门面向中小学科学教育研发而成。该模型不仅能讲解科学知识、回答科学问题,还可引导师生设计实验、培养科学思维,实现从“知识传递”到“思维建构”的教学转型。

演示现场,有学员提问“为什么彩虹有七种颜色”,“融慧”大模型不仅作出科学解释,还推荐了三棱镜实验方案,引导学生动手验证。四川绵阳中学孙老师表示:“以前讲光的折射只能靠挂图,学生理解困难。现在能和学生一起设计实验、观察现象、得出结论,这对科学思维培养很有帮助。”重庆一中胡老师也认为:“这种互动式的教学方式,让科学教育从单向传递转向探索实践。”永川实验小学党委书记罗江兵介绍:“这个系统深度融合了科学知识库、儿童认知规律与教学策略,从知识讲授延伸到思维培养。

今年6月,王昌正博士团队就在重庆市全民数字素养与技能提升月活动上正式发布《少年儿童趣味人工智能通识课程体系标准》,为破解少儿AI教育难题提供了科学指导,此次“融慧”大模型的成功应用,正是这一标准体系的生动实践。从研发到应用,从展示到反馈,从标准制定到成果转化,他们扎根科教融汇,系统推进青少年AI教育创新,让教师们看到科学教育的新可能。王昌正博士表示:“青少年是人工智能时代的原住民,帮助他们适应AI工具、开展个性化学习、培养科学素养是我们的责任。”

近年来,我校创新提出、探索形成“12355”办学特色:以“AI+”为引领、聚焦“AI+制造”,以“工业机器人技术、大数据技术”为核心驱动,构建“数据为基、模型为擎、场景为体”育人生态,打造“专业集群+产业学院+实训基地+实体公司+研发平台”五大育人载体,践行“产学研服创”五位一体协同育人模式,系统培养服务新质生产力发展的“智能+技能”复合型高技能人才。

从高职人才培养到基础教育赋能,从技术研发到标准制定,再到应用推广,学校不断拓展服务新质生产力发展的边界,将人工智能教育的触角延伸至青少年科学教育前沿。下一步,学校将与永川实验小学等合作单位携手,在川渝地区推动“融慧”大模型的试点应用,助力科学教育实现从“知识记忆”向“素养培育”的深刻转型,为培养适应智能时代的创新人才贡献智慧与力量。

当前位置:

当前位置: